十和田湖畔休屋御前ケ浜に建てられた、裸婦群像、通称「乙女の像」「みちのく」は、彫刻家である高村光太郎が全身全霊を傾けた遺作です。

昭和25年、青森県が国立公園指定15周年にあたり(十和田湖、奥入瀬、八甲田地区)、功労者(大町桂月、武田千代三郎、小笠原耕一)三氏の顕彰碑建立のすすめにあたり、当時の青森県知事津島文治氏の「ありきたりの物ではなく、文化的な碑としたい・・・」ということから、佐藤春夫、谷口吉郎博士、藤島宇内など多くの方々の絆によって、高村光太郎の彫刻作品が誕生しました。

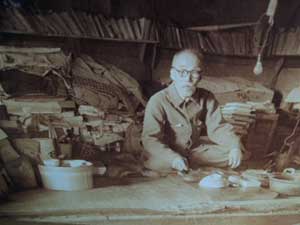

写真:高村山荘ににて撮影

写真:高村山荘ににて撮影

当時の高村光太郎は、岩手県太田村山口部落(今の花巻)で独居生活をおくり、健康上、本当に作品作りに、耐えられそうも無い様子が伺え、関係者もその点を留意対処し、私達が想像も付かない速さ、昭和28年3月23日に七尺の像に取り組み5月30日にはモデルを帰し、約88日位で作り上げております。

10月21日には十和田湖畔で除幕式を挙行。11月16日には「十和田湖畔の裸像に与ふ」の詩が、像の側に添えられ、十和田湖を訪れる多くの人々のシンボルとして置かれており、私達「自然ガイドクラブ」は、シーズン中、毎日案内人として紹介しております。

今回、表記テーマでの企画に参加し、作者の身近の方たちから直接お話を聞いてみたい想いが強く接見。「十和田湖畔の裸像の与ふ」の中の一説「十和田湖の円錐空間・・・」の重要な意味を、肌で感じることが出来ました。

北川太一氏提供

北川太一氏提供

光太郎直筆のスケッチ

高村光太郎は「あの像は前のめりになっていて、二体で三角形を構成している」と話しています。三角形は無限性をあらわし、十和田湖の大自然の素晴らしさが永遠に、の願いと、裸像はヨーロッパでは誕生を意味すること、向き合っている手に愛と救済、粗い肌は厳しく美しいみちのくの環境、自分と智恵子などの想い、それを彫刻に表現していることを受け止め、本当に偉大な作品だと改めて感じております。

これからは、ガイド活動も、森厳崇高な十和田湖、乙女の像、十和田湖の成因などもっと深く学び、訪れる方達に発信できよう頑張ります。

※このページに掲載されている写真の無断転載、コピー等の二次使用はご遠慮ください。

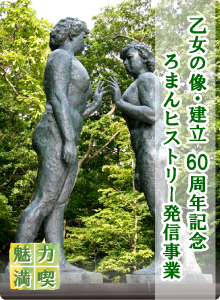

乙女の像・建立60周年記念 ろまんヒストリー発信事業

- 横山武夫と高村光太郎

- 乙女の像はなぜ十和田湖に建てられたのか

- 十和田湖の円錐空間に想いを

- 「ミツタロウ」と「チヱ」について

- 乙女の像の本当の名前は?